极地健康研究,-50℃环境代谢调节机制

在地球的极地区域,常年被冰雪覆盖,气温常常低至 -50℃甚至更低,在这样的极端寒冷环境下,人类和其他生物的生存面临着巨大的挑战,而其中关键的生理适应机制之一便是代谢调节,深入探究极地环境下的代谢调节机制,不仅对于理解生命在极端条件下的适应策略有着重要意义,也为应对寒冷相关的健康问题、开发适应寒冷环境的技术等提供了宝贵的科学依据。

一、极地环境的严酷挑战

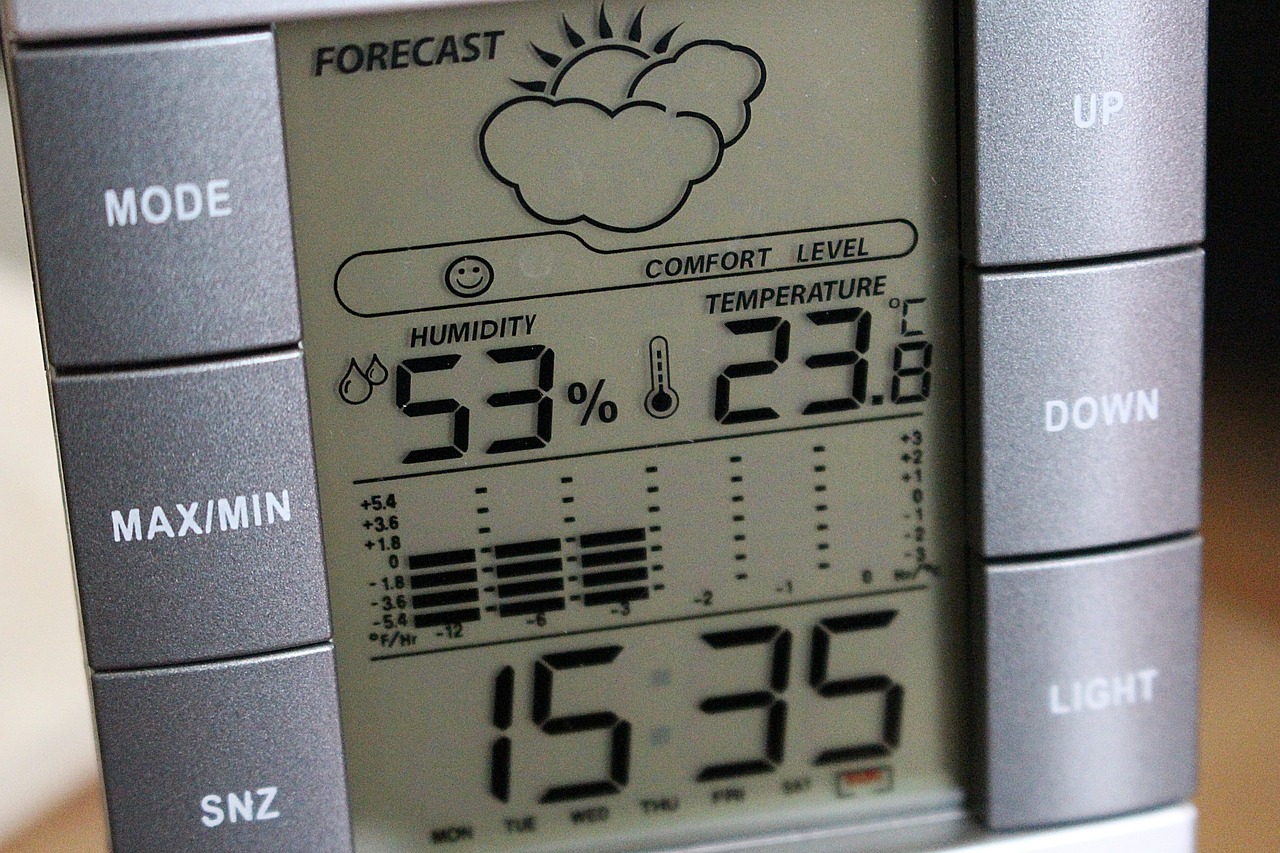

极地地区,如南极和北极,除了极度的寒冷,还伴随着强风、干燥、高紫外线辐射以及有限的光照周期等复杂因素。-50℃的低温使得热量散失极快,生物体必须拥有高效的保暖和产热机制来维持核心体温,寒冷空气的吸入会对呼吸道造成刺激和损伤,低温还可能影响细胞的功能、酶的活性以及各种生理过程的正常进行,在这种环境下,生物体的代谢系统需要做出精确而复杂的调整,以确保能量的供应能够满足生存需求,同时又要避免因代谢紊乱而带来的健康风险。

二、极地生物的代谢适应策略

(一)产热增加

许多极地生物通过增加产热来抵御寒冷,北极狐拥有厚厚的皮毛和绒毛,这虽然起到了一定的保暖作用,但更重要的是其棕色脂肪组织极为发达,棕色脂肪组织中富含大量的线粒体,这些线粒体中的解偶联蛋白能够使氧化磷酸化过程中产生的质子梯度消散,从而将能量以热能的形式释放出来,而不是合成 ATP,这一过程被称为非颤抖性产热,它能够在不引起肌肉运动的情况下产生大量热量,帮助北极狐在寒冷环境中维持体温。

一些极地鱼类和海洋哺乳动物则通过调节代谢途径中的酶活性来增加产热,它们可以提高细胞色素 P450 酶系的活性,加速脂肪酸的 β-氧化,从而增加能量的产生,寒带地区的鸟类还会通过增加甲状腺激素的分泌来促进新陈代谢,提高产热水平,甲状腺激素能够调节细胞内多种基因的表达,促进线粒体的增殖和功能增强,使得细胞的耗氧量和产热量增加,以适应寒冷环境的需求。

(二)能量储备与利用优化

在极地环境中,食物资源相对匮乏且分布不均,因此生物体需要高效地储备和利用能量,极地动物通常会在食物丰富的季节大量进食,将多余的能量转化为脂肪储存起来,这些脂肪不仅能够提供绝缘保温的作用,还可以在食物短缺的冬季为身体持续供能,海豹会在夏季积累大量的皮下脂肪,其厚度可达几十厘米,这些脂肪层就像一层保暖的“铠甲”,同时也是一种能量“仓库”。

在能量利用方面,极地生物会优先利用脂肪作为能源物质,因为脂肪的储能密度高,每克脂肪氧化分解产生的能量远超过碳水化合物和蛋白质,脂肪代谢产生的代谢水还可以在一定程度上补充机体在寒冷环境中因呼吸和排汗而散失的水分,极地生物的机体还会对糖类和蛋白质的代谢进行精细调节,确保在能量供应不足时,能够合理动用这些储备物质,以维持生命活动的基本需求。

(三)代谢抑制与保护

除了增加产热和优化能量利用,极地生物还会启动一些代谢抑制和保护机制来减少寒冷对细胞和组织的损伤,在低温下,细胞内的酶活性会降低,代谢反应速率减慢,一些极地生物会合成特定的抗冻蛋白,这些蛋白能够降低细胞内外溶液的冰点,防止细胞内形成冰晶,从而保护细胞结构和功能的完整性,南极冰鱼体内产生的抗冻蛋白能够与冰晶表面结合,阻止冰晶的生长和扩散,避免冰晶对细胞的机械损伤。

极地生物还会调节细胞内的信号通路,诱导一些应激蛋白的表达,如热休克蛋白,这些应激蛋白能够帮助修复受损的蛋白质,稳定细胞内的代谢环境,增强细胞对寒冷等应激条件的耐受性,生物体还会通过减少不必要的代谢活动,如降低离子通道的通透性、抑制某些信号转导途径等,来减少能量消耗和代谢废物的产生,以维持内环境的稳定。

三、人类在极地环境中的代谢调节研究

对于人类而言,长期暴露在 -50℃的极地环境中同样需要适应其代谢变化,当人体处于寒冷环境时,首先会通过打寒战等颤抖性产热方式来增加产热,寒战是骨骼肌发生的不随意节律性收缩,这种收缩能够快速产生大量的热量,使体温上升,长时间的寒战会导致肌肉疲劳和能量消耗过大,因此人体还会启动其他代谢调节机制。

在内分泌方面,人体的交感神经兴奋,肾上腺素和去甲肾上腺素分泌增加,这些激素能够作用于肝脏和肌肉细胞,促进糖原分解为葡萄糖,增加血糖浓度,为细胞提供快速的能量来源,甲状腺激素和生长激素的分泌也会发生变化,甲状腺激素能够加速细胞的代谢速率,促进产热,而生长激素则有助于蛋白质的合成和脂肪的动员,维持身体的组成和能量平衡。

在能量代谢方面,人体会增加脂肪的氧化分解,减少碳水化合物的氧化,这是因为脂肪的产热效率高,而且在寒冷环境下,人体更倾向于利用脂肪储备来维持能量供应,人体还会通过调节胰岛素和胰高血糖素的分泌来控制血糖水平,确保大脑等重要器官能够获得稳定的葡萄糖供应,胰岛素分泌减少,胰高血糖素分泌增加,促进糖原分解和糖异生作用,使血糖升高,以满足机体在寒冷应激状态下的能量需求。

人类在极地环境中的代谢调节也存在一定的局限性,如果寒冷暴露时间过长或强度过大,超出了人体的调节能力范围,就可能导致代谢紊乱、低体温症、冻伤等健康问题,低体温症会使人体的中枢神经系统功能受到抑制,心跳减慢,呼吸减弱,严重时可导致死亡,冻伤则是由于局部组织长时间暴露在低温下,血液循环受阻,细胞受损坏死所致,深入研究人类在极地环境中的代谢调节机制,对于制定合理的极地防护措施、保障极地科考人员和当地居民的健康至关重要。

四、极地健康研究的意义与展望

极地健康研究尤其是关于 -50℃环境代谢调节机制的探索,具有多方面的重要意义,在医学领域,它有助于我们更好地理解人体在极端寒冷环境下的生理适应过程,为预防和治疗寒冷相关的疾病提供理论依据,通过研究极地居民或长期在极地工作人群的代谢特征,我们可以开发出更适合他们的营养补充方案和健康管理策略,降低寒冷环境对健康的不良影响。

在生物学和进化研究领域,极地生物的代谢调节机制为我们揭示了生命在极端环境下的适应性进化奥秘,这些研究成果可以帮助我们进一步了解生物多样性的形成和生态系统的稳定性维持机制,为生物进化理论的发展提供新的证据和思路。

展望未来,随着全球气候变化的加剧,极地地区的环境和生态系统正在发生深刻的变化,极地健康研究需要更加深入和全面地开展,不仅要关注生物体的代谢调节机制,还要综合考虑气候变化、环境污染、人类活动等多种因素对极地生态系统和生物健康的影响,利用现代生物技术和先进的研究手段,如基因编辑、代谢组学分析、生物信息学等,有望进一步揭示极地环境下代谢调节的分子机制和基因调控网络,为开发新型的抗寒技术、生物材料以及环境保护措施提供更多的创新思路和方法。

极地健康研究中关于 -50℃环境代谢调节机制的探索是一个充满挑战和机遇的研究领域,它将为我们认识生命的本质、保护极地生态环境以及保障人类在极地地区的健康生存和发展提供不可或缺的科学支撑。